[ESSAY] 배움은 언제 끝나는가

- ▲ 조 순 서울대 명예교수·전 경제부총리

졸업하던 날 룸메이트 부모가 내 침구를 갖고 갔다.

나는 3년 동안 그들이 나에게 빌려준 것인 줄 전혀 모르고 있었다.

사람의 일생이란 배우는 과정이다. 책에서만 배우는 것은 아니다.

일상생활에서 보고 듣고 느끼면서 생각하고 행동하는 것, 그것이 곧 배움이다.

잘 배우느냐 못 배우느냐의 차이는 있지만, 산다는 것 자체가 배움의 연속이다.

내가 살아온 지난 80여년은 격변의 시대였다.

다양한 학교교육을 받았다. 일본학교, 한국학교, 미국학교에 다녔다.

독특한 가정교육을 받았다.

이 네 가지 교육은 각기 다른 문화배경 위에 서 있기 때문에, 내게는 자연히 이 네 가지 문화의 그림자가 자리 잡고 있다.

일제시대 때 초등학교와 중학교에서 일본교육을 받았다.

한국 학교에 다녔으나, 선생은 대부분 일본인이었기 때문에 일본교육을 받은 것이다.

그 교육은 크게 보면 황국신민(皇國臣民)을 만들기 위한 것이었지만, 일본선생 중에는 보다 순수한 동기로 학생을 가르친 이도 많았다.

나는 그 학교에서, 비교적 높은 수준의 일본어를 배웠다.

지금도 똑같은 내용의 책이라면, 한글 책보다는 일본 책이 내게는 훨씬 편하다.

나는 일본 제국주의는 철저하게 반대하지만, 내가 일본어를 알게 된 것은 다행이라고 생각한다.

그 이유 중의 하나는 일본의 서점들이 내가 읽고 싶은 영어 이외의 외국어로 된 신간(新刊)을 항상 잘 번역하여 공급해주는 데 있다.

신간뿐 아니다. 동서양 고전의 번역 역시 일역은 대체로 믿을 만하다.

중학교 4학년 때 학교를 그만두고, 선친으로부터 한문을 배웠다. 일본은 패할 것이고 패전 전에 일본은 너희들에게 무슨 짓을 할지 모르니 강릉에 내려와 있으라는 선친의 판단에 따른 것이다. 선친은 고루한 면은 전연 없는 개명한 분이었다. 강릉 집에 있는 동안 선친은 나에게 한문을 가르쳐주셨다. 그것은 선친이 나에게 물려준 가장 귀중한 유산이었다. 그것을 통해, 나에게는 아시아의 역사와 문화를 이해할 어느 정도의 능력이 생겼고, 훗날 미국과 서양에 대해 나름대로 균형 있는 판단력을 가질 수 있게 됐다. 나는 최근 이승만 박사의 한시집(漢詩集)을 입수하여 읽었다. 그의 젊었을 때의 한문 실력이 높은 수준에 있었다는 것을 확인하고 나는 깜짝 놀랐다. 50년대 후반부터 그가 한시를 포기한 것은 아쉬운 일이었다.

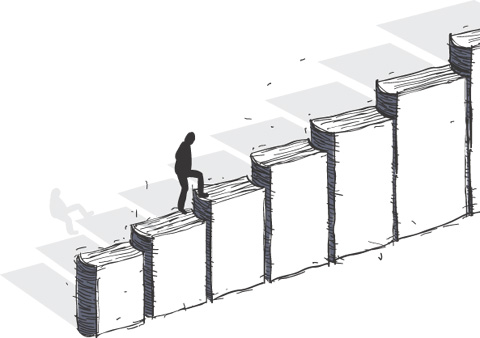

- ▲ 일러스트=김의균 기자 egkim@chosun.com

나는 나이가 30세가 된 1957년, 미국 동부 메인주의 보든 칼리지(Bowdoin College)의 1학년생으로 입학했다. 단풍으로 빨갛게 물든 교정에 가을비가 내리고 있었다. 안내자가 인도하는 대로 조그만 가방 하나를 들고 내 방에 들어가니 거기에는 깨끗한 침대에 침구가 준비되어 있었다. 룸메이트는 랜킨이라는 2학년 학생이었다.

나는 그 후 매년 기숙사 방을 옮겼는데, 방을 옮길 때마다 그 침구를 가지고 다녔다. 학교의 배려에 의해 나는 4년의 과정을 3년에 마치고 졸업했다. 졸업하던 날에 이제는 구면이 된 랜킨의 부모가 와서 나의 조기 졸업을 축하하면서 내가 사용하던 침구를 가지고 갔다. 나는 3년 동안 그것이 랜킨의 부모가 나에게 빌려준 것인 줄은 전혀 모르고 있었다. 나는 이 학교 3년 동안 이와 같은 감동적인 일들을 많이 겪었다. 보든 칼리지. 좋은 대학이었다. 내년 졸업 50주년 기념모임에 참석할 예정이다.

학부에서 나는 경제학을 전공했다고는 하나, 내가 이수한 경제학 과목은 네 개뿐이었다. 버클리 대학원에서 박사학위를 받기는 했으나, 그때 배운 과목 중에 내가 감동을 받은 것은 솔직히 하나도 없었다. 그 과목들은 모두 학위를 받기 위한 무미건조한 것뿐이었다. 학위를 받은 후, 나는 경제학 거성들의 저작들을 혼자서 이것저것 많이 공부했다. 이런 책을 읽을 때마다, 이들이 모두 일면의 진리를 담고는 있으나, 경제학에는 시공(時空)을 초월한 만고불변의 진리는 거의 없다는 것을 느꼈다. 경제는 시대에 따라 항상 변하고 경제원칙 역시 그렇다.

지금 회고해 보면 1960년대까지는 케인스의 전성시대, 1970년대는 인플레이션과 통화주의자의 시대였다. 1980년대는 레이거노믹스의 대두, 1990년대는 '신경제'라는 환상의 시대였다. 2000년대는 신자유주의가 테러와의 전쟁과 맞물려서, 미국의 세계전략이 차질을 빚기 시작한 시대이다. 오바마 시대는 어떤 것이 될까. 아직은 불확실하다.

금융위기가 터졌을 때, 나는 그것을 금융위기라기보다는 경제위기라고 보았다. 보다 크게는 그것은 문명의 문제이기도 하다. 대량생산, 대량낭비, 대량폐기를 경제발전이라고 외치면서, 고용의 감소, 중산층의 몰락, 사회의 양극화, 지구의 온난화는 외면하는 문명, 여기에 위기의 뿌리가 있지 않을까. 지난 1년 동안 세계는 케인스를 들먹이면서 재정금융의 확대에 전력을 기울여왔다. 그 결과, 금융부문은 부활하고 있으나, 실물부문에서는 아직 '케인스 효과'는 나타나지 않고 있다. 금융의 잘못으로 고생하는 국민의 세금이 다시 금융을 살리는 데 쓰이고 있다. 계속 재정금융을 풀면, 실물이 활성화되기 전에 인플레이션이 먼저 나와서 국민의 부담은 가중될 수도 있다. 출구전략은 언제 나올 것인가. 출구 이후의 비전은 무엇인가. 케인스에 매달리고 있는 세계에는 문제가 많다. 어쨌든, 나는 쉬지 않고 배우고 있다. 교재는 한없이 많다

'[조은글]긍정.행복글' 카테고리의 다른 글

| [ESSAY] 이번 작품도 성공할 수 있을까? (0) | 2010.06.26 |

|---|---|

| [ESSAY] 오래된 것들의 향기 (0) | 2010.06.24 |

| [ESSAY] 고래를 기다리는 일 (0) | 2010.06.23 |

| [ESSAY] 10년 전, 10년 후 (0) | 2010.06.23 |

| 석은옥씨가 직접 말하는 감동 인생 (0) | 2010.02.15 |